マランツ#7

伝説のマランツ#7

【真空管式高忠実度増幅器】を志す源、このマランツ#7のイコライザー解析より始まりました。

負帰還理論はかって 北野進(エヌエフ回路設計ブロック 創始者) 武末数馬 両氏の著書より勉強はしてはおりました。

しかし、実際聴感上の結果と理論と測定結果が合致したのが、マランツ#7を深く追求し導かれた結果であります。

また、この事柄は真空菅〜半導体に関わらず当てはまる模様です。

ウィリアムソンアンプが世に出たのが1949年、その10年後、1959年にマランツ#7が発表されました、このマランツ#7は当時としては画期的なプリアンプであり、そのデーダーに裏打ちされた高性能、その性能に見合う高音質はまさに比類の無い存在でありました。

現在に至ってもその名声は揺るぎの無い存在を保っており、中古品であっても愛好家の間では法外な値で取引されております、その大きな理由は、その音質がいわゆる固有のキャラクターや美音系の様な安っぽい存在ではなく、本物の匂いが感じられるところでしょう。

この#7は半導体主流の世になっても、マークレビンソン等のアンプエンジニアに大きな影響を与えておりました。

このアンプは大変デリケートなアンプでもあり、再現が大変困難を極め歴代の真空管アンプ自作派を大変悩ませた存在でもあります。

このマランツ#7、そのデリケートさゆえ数々の伝説が伝えられる様になりました、例えばオリジナルであっても、製造年代の違い、製造ロットの違い、使用パーツの違い、それぞれによって音質が異なる?、等々。

事実、現在となっては本来の#7の音はどれか・・・?、という答は出せないでしょう、その様なミステリー的な部分が存在するがゆえ伝説が発生する要因でもあります。

初期のマークレビンソンLNP−2はマランツ#7を範として製作されたもので、イコライザーの音質は一脈通じるものがあります、精巧な音像、分解能の高い描写力、等はかけがえがありません。

フォノイコライザーのみの比較であれば、マランツ#7に軍配が上がりますが、ラインアンプ部分はLNP−2が優れております、これはマランツ#7のイコライザー驚異的に優れているのに対して、ラインアンプ部は平凡であります、マークレビンソンはLNP−2を開発時相当#7のイコライザー研究したと言われております。

高忠実度増幅器的思想から、マランツ#7を研究

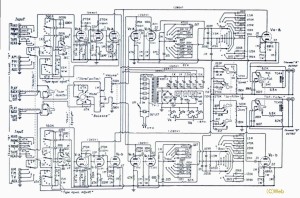

マランツ#7の全回路であります。

このアンプはフォノイコライザー部、音量調整のボリュームとトーンコントロールを配したラインアンプ部、カソードフォロワーのバッファー部、で構成されております。

マランツ#7を名器と決定付けたのは唯一イコライザ部分部分であります、それに比べラインアンプ部はあまりにも平凡であります、それは「高忠実度増幅器の実例」中「古典的2段増幅」の通りであります。

イコライザ部分とラインアンプ部を比較した場合、回路的にはとても同一思想で設計されたとは思えません、極端に申せば全くの別人が分業作業でも行ったのだろうか?、と思わせる程であります、したがって本章、「マランツ#7を研究」、はイコライザのみを検証してまいります。

マランツ#7 イコライザー

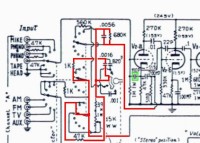

フォノイコライザ部をRIAAカーブポジションを選択した場合です。

赤の部分がRIAAカーブの負帰還素子となります、

RIAA素子のみを接続した状態を書き換えたのが下記であります。

ここでRIAAの負帰還素子、初段のK-G帰還の100pF、二段目のプレートより初段のカソードへの帰還22pF、これ等を総て外しますと、単純なCR結合の増幅回路となります。

初段と二段目はプレート負荷抵抗270kΩ、カソード抵抗4.7kΩ、終段のカソードフォロアーはカソード27kΩでセルフバイアス抵抗は680Ωが設定されております。

段間のCR結合には0.01μF×330kΩ(≒48.2Hz)、0.1μF×1MΩ(≒1.59Hz)と適度なスタガー比が確保されております。

この回路を実際に製作し、動作と聴感とを検証して行きたいと思います、尚この回路の動作は非常にデリケートなポイントに設定されております、回路シュミレーションでは誤差の範疇であっても聴感には明確に現れます、この辺が伝説が生まれる原因であるかも知れません。

2013 12/13 記載 【 続く 】

時代背景

マランツ#7のイコライザー、実は今の世で使用する場合には若干の改良余地が存在します、このアンプが現役時代と今とでは時代背景が異なります、かっての電波状態は無法地帯の如く、強烈な不法電波に満ち溢れておりました。

発信源は主にテレビとラジオが原因です、かってのテレビ、ラジオは真空菅式が主で電波を受信すると共に発振も猛烈に行っておりました、スーパーの局部発振やら再生検波の電波、火花系のアーク雑音電波、等満ち溢れておりました、いわゆる「TVI」「BCI」と言われるものです。

当時は電気機器は雑音垂れ流しの環境であり、#7の高負帰還かつ高増幅率はこの電波を拾い込んでしまいます、アマチュアが製作した#7はラジオが聞こえる等の話は有名でした。

入力の●印のコンデンサー(100pF)、これはこの雑音排除のために設けられております。

この100pFは定常の状態、つまり外部雑音が無い場合は不安定要素となります、したがって現在の環境であれば不要であり、削除するべきでありす。

かってこの回路を詳しく検証(1980年中期)し、その時分の図面には100pFは省略してあります。

シュミレーションも無く、測定器も貧弱な設備での探求は現在からは考えられない位大変でありました、この頃北野氏の文献から周波数特性から位相特性を予測する、という癖が身についておりました。

高域第1ポール(P1H)を決定、最重要部分 22pF

二段目のプレートより初段のカソードに接続されている22pF、このコンデンサーが高域第1ポール(PH1)の周波数が決定されます、

マランツ#7の性格を決定している最重要部分であります、またこの22pFの数値が非常に微妙なバランスポイントの上に成り立っており、極小の容量変化や分布容量は音質に大きな変化となって現れます、この事象がマランツ#7の伝説が生まれるおおきな原因となっております。

経年変化による容量変化、浮遊容量の変化、それ等はすべてが音質変化に反映されます、したがってロットナンバーや製造年月日によって中古市場の相場も決まってくる様であります、中には相当悲惨な状態であっても値段がついている模様で、やや神がかった俗説まで百花乱舞であります。

この22pFは高周波特性が優秀で経年変化の少ない物が適しております、またシャーシー(グランド)から離し機械振動に対処しておかねばなりません。

是々非々

マランツ#7は世に出るのが驚異的に早すぎました、1959年にしては負帰還技術の応用は完璧であり、半導体が主流となった現在でもここまでの製品は現れておりません。

驚異的な再生音、高負帰還による優秀なデーター、多数の機能を満載しているにも関わらず、その形態は恐ろしく美しいデザインにまとめられております、この様なアンプは以後お目にかかった事がありません、どの方面から見ても正に「名器」と言って良いでしょう。

当サイトは【真空菅式高忠実度増幅器】がモットーとしております、故に電源部の半波整流やセレン整流器には否定的であります、

しかし、それ等は現在だから言える事であり、当時としては考えられる最善の手法だったのでしょう、

オリジナルに忠実?、熱烈なるマニアの心中、気持ちは解らんでもないですが・・・・

マランツ#7(Google 画像)

【 2016/OCT 記載 】