�^��ǃA���v�̕���

���A�҂ɗ���Ȃ��A���v�B

�E�F�X�^�[���E�G���N�g���b�N

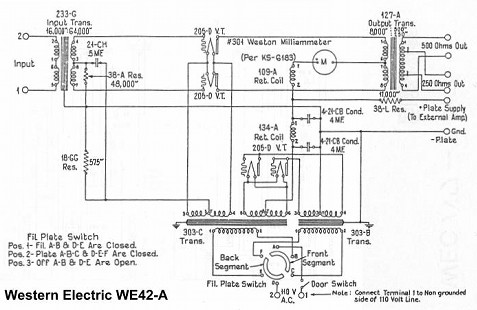

�@�E�F�X�^�[���E�G���N�g���b�N�̋Ɩ��p�i����p�j�A���v�ł��B

�@�����\�̒Nj��Ƃ͖����ł���A�Ɩ��p�̖����ȃX�^�C���ł��A

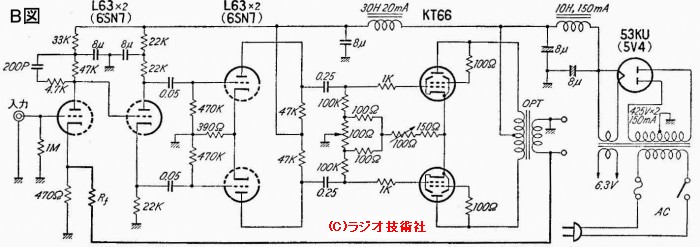

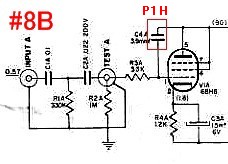

�ꕔ�}�j�A�ɂ͐���I���݂ł���܂��A��H�I�ɂ͒P���ȍ\���ł͂���܂����A�B�ꋻ���������镔���́A�o�̓g�����X�i�v�b�V���E�v���p�j�̃Z���^�[�^�b�v���d���f�̊Ԃɑ}�����ꂽ�`���[�N�E�R�C���ł���܂��B

�@������R�̒Ⴂ�O�ɐ�PP�̏ꍇ�A�f�[�^�[�ɂ͌����ł����A�o�̓g�����X�̓����d�������̓X���[�X�ɍs���܂��A����͒��o��̖��ēx�����サ�܂��B

�@�����d�͑�����E�B���A���\���̓����A�҂��o������ȑO�ɑΏ����Ă����̂́A���E�G�X�^�[���ł���܂��B

�I���\���E�A���v

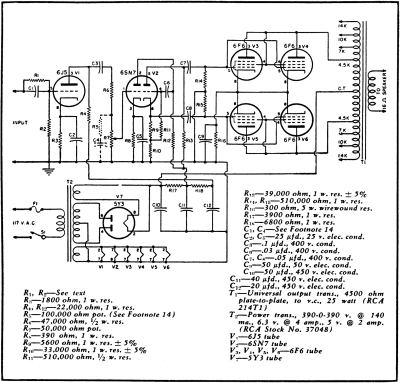

�@1947�N�ARCA�Ђ͎��Ђ̉����Đ����u�̐�`�p�ɁA�I�[�P�X�g���̐����t�ƍĐ����u���X���ς��A�@���ɗD�G�ȍĐ����u�ł��邩�A

�Ƃ����Â������s�����A�g�p���ꂽ�X�s�[�J�[��RCA�Ђ�LC1A�ł���A�}篐݂����̂����̃I���\���A���v�ł���܂��B

�@�o�͒i�̓|�s�����[��6F6���O�ɐ��ڑ��Ƃ��A�p�������v�b�V���v���Ƃ�10W�O��̏o�͂��m�ۂ��Ă���܂��B

�@���A�҂͑S���������Ă��炸�A�S���̖��A�҂ł���܂��A�o�̓g�����X�͓����̕��}�Ȕėp�i�ł���A�����\�A���v���I����A�ƌ��������Ƃ͑S�������ł���܂��B

�@��������������Č����ȒP�A����̂ɋߔN�A�}�`���A�̎���ɂ͐l�C������܂��B

�E�B���A���\���E�A���v�ȑO�A���A�Ҍy���̏����^�A���v

�@�E�B���A���\���E�A���v�ɂ���āA�I�[�o�[�I�[����20dB���̕��A�҂��a���������܂����A����ȑO�ɂ����A�҂͍̗p����Ă���܂����A �Ⴆ�Ήf��ك��[�X�̃E�F�X�^�[���E�G���N�g���b�N�̃V�X�e���̓}�C�i�[�I�ɍ̗p����Ă���܂����A���݂ł������扻����Ă���܂����A �����\�ȑ�����Ƃ͊����x�N�g�����قȂ�܂��A���������Ďv�z�I�i�����A�҂ɂ�鍂���\���j�́A�E�B���A���\���E�A���v�������Č��c�Ƃ������܂��B

�E�B���A���\���E�A���v

�@���A�҃A���v�̌��c�Ƃ�������E�B���A���\���E�A���v�ł��B

�@�E�B���A���\���E�A���v�͊����i�Ƃ��Đ��i�����ꂽ���̂ł͂���܂���B

�@�o�̓g�����X�A�҃��[�v���Ɏ��߁A20dB���̕��A�҂����������̂ł��A�o�̓g�����X�͓Ǝ��̃T���h�C�b�`�������l�Ă��A

�g�����X�ƋA�҂Ƃ̊W���͂��߂čl���������̂ł���܂��B

�@�`�}��1947�N�J�������̂��̂���܂��A���̂܂܂ł͂��̃A���v�͔��U�Ɏ��蓮�삢�����܂���A

�����̏o�̓g�����X�̏ڍׂ͉��肩�˂܂����A�\�z�Ƃ��ĕ��A�җ��_���m�肳���̂͐��N�̎��Ԃ��K�v�ł����B

�@1949�N�A�E�B���A���\�������\������H(�a�}�j�ł��A���̃E�B���A���\���E�A���v�͂܂Ƃ��ɓ��삵�Ȃ��A���v�ŗL���ł���܂����A

�v���A�A�}�`���A���킸�E�B���A���\���E�A���v�ɂ͋�J������ꂽ���̂ł���܂��B

�@����ȓ����A���A�҂�_���I�ɐ��R�Ɖ���ł�����H�ł���A���{�ł͓����H�厞��̖k��i���ł���܂����A

�₪�ē��{�ł̓��W�I�Z�p���ɂ����Ėk��i���i��

�i���j�G�k�G�t��H�v�u���b�N

�n�n�ҁj�═�����n���ɂ�����N���n�܂�܂����B

�@���̍��͂��߂āA�X�^�K�[�䂾�̃{�[�f���}���̃i�C�L�X�g���}���A��̉���Ȃ��������R�����݂���̂�m��A�܂��ᑢ�����������ɂ́A����͂����ł͍ς܂Ȃ��㕨�Ƌ��|����������̂ł����A�k��A�����A�����̉���ɂ�蕉�A�҂̊T�����g�ɂ����̂͂��̍��ł���܂��A���݂̐^��ǃA���v�̌��������ƂȂ�Ƃ���Ȃ��ƁE�E�E�܂��A��s�������Ă������������������܂���B

�@���̓����A�E�B���A���\���E�A���v�̖��_����������Ă䂫�܂����A�傫�Ȗ��_�͒�掞�萔(�|�[���j���R�i�ł���A�i�Ԏ��萔�iC/R�j�������l�ɐݒ肳��Ă���܂��A���ꂾ���ňʑ���180���i���A�ҁj�ƂȂ�܂��A�X�ɒ�掞�萔���ϓ�����o�̓g�����X����悹����Ă���A20dB�̕��A�҂��{���܂��ƊԈႢ�Ȃ��s����������͔��U�Ɏ���܂��B

�@��掞�萔�͕��A�җʂɉ������X�^�K�[���݂��A���萔�̋�����K�x�ɗ����܂��A

����̎��萔�����́A�o�̓g�����X�̃J�b�g�I�t���ɗ͍������g���ɂƂ�A�A���v���ŃX�^�K�[����������ϕ���ŏ���������̂��ʐ��ƂȂ�A���̌�̃��f���ƂȂ�܂����B

�@�E�B���A���\���̑傫�ȓ����Ƃ��āA�������������Ԃ�ǂ����ł��A�ʏ�͑��������ƈʑ����]�����p�����i�~�����[�h�^�A�ގ��̍����^�A���j��H���p�������A���掞�萔�̐ݒ肪�v�����č������g���ɂ���ɂ́A�����ƍ���J�b�g�I�t�̔��݂ƂȂ��Ă��܂��܂��A�E�B���A���\���ł͈ʑ����]�ɗ������[����P-K���������ƂȂ��Ă���܂��A����Ύ̂Đ̗l�Ȗ����ł���܂����A���i�Əo�͐��̃h���C�u�ɂ͗��z�I�Ȋ���^���鎖���\�ł���A��ϓI�ł͂���܂����������i�����P�j�D�܂��������܂��B

�@�@���|�[�����l�������E�B���A���\����

�@�ߔN�A�A���v���̍���ϕ����p�~���A����̑�P�|�[���i�o�P�g�j���I�i�̏o�̓g�����X�Ɏ����ė������nj`�E�B���A���\�������삳��Ă���܂��A�o�̓g�����X�̍��挸����oct/-6dB�i�ʑ�-90�K�ȓ��j�ɋ߂����������ł����A�A���v���[�v���͍������삪�m�ۂ���]���Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ������\�^���o�����Ă���܂��B

�����P

�@�J�\�[�h�����^�i���������@�~�����[�h�^�j�ʑ����]�̉�H�́A���������f�q�̃o�������ɂ߂đ傫�ȃg�����W�X�^�[�Ɍ�������H�ł���A�d�������ł���^��lj�H�ł́A�ɒ[�ȏꍇ�O���b�h�ڒn�A�J�\�[�h���͂ƂȂ�܂��B

�@���̉�H�A�͂����ėǂ��Ӗ��ł́A�^��ǂ̓��������Ă���̂��H�A�l�I�ɂ͋^��������Ă���܂��B�u�^��ǂ̓����v�Q��

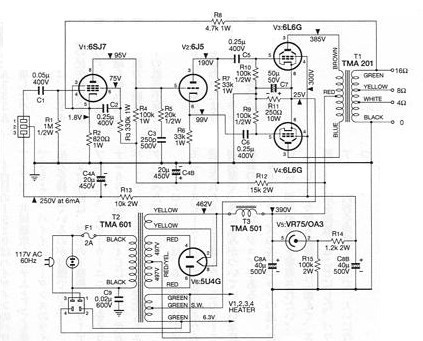

�A���e�b�N�̋Ɩ��p�A���v

�@����p�X�s�[�J�[�ŗL���ȃA���e�b�N�Ђ́A����ɔ����Ɩ��p�A���v�����삳��Ă���܂����B

�@�Ɩ��p�̃A���v�ł�����A�s���|�C���g�̍����\�����A�₦�����ϓI���\���ێ�������Ƃ��������i�Ő��삳��Ă���܂��B

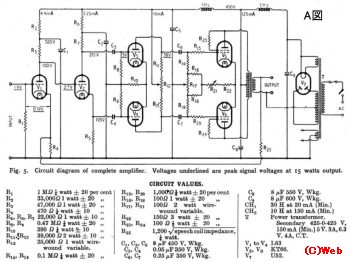

�@�A���e�b�N�Ђ̕��ϓI�ȃA���v�AA-333�^�ł��A���i��5�ɐ����N�p�A�������҂��v���[�g�ɂ͐ϕ���{���A�ȑf�ł���Ȃ�����̐��\���m�ۂ��Ă���܂��A�Ɩ��p�Ƃ�������̒��ł͖ړI�Ɍ��������d�l�ƂȂ��Ă���܂��B

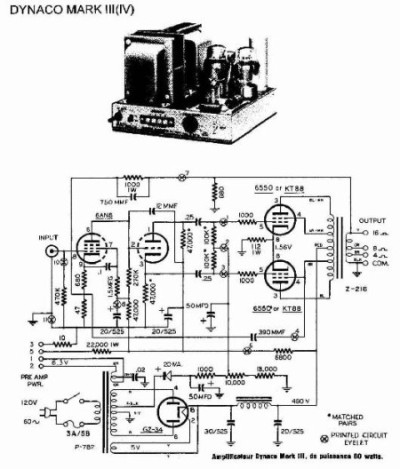

�@�A���e�b�NA-333�^�̍��i�����A�L�b�g���[�J�[�̃_�C�i�R�Ђ����i������MARK3�ł��B

�@��H���ȑf�ň���Ƃ������������A�d������������Չ����Ă���܂��B

�@���^�Ŋȑf�Ȋ���ɁA�o�͐��ɂ͑�^��6550�iUL�ڑ��j���N�p���A��o�͂��������Ă���܂��B

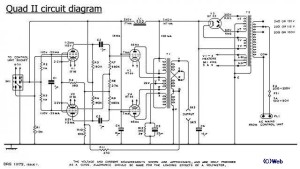

QUAD�U

�@�ÓT�A���v�Ȃ���A���̎���Ƃ��Ă͑�ϗǂ��o���Ă���܂��ANFB�̕�͑��݂��܂��I�݂Ȑv

�͐��ƌ�����ł��傤�B

�@����̑�P�|�[����EF86�i�v���[�g��R180K���j��KT66�Ƃ̊Ԃ̃~���[���ʂŔ������Ă���܂��A�o�̓g�����X����Q�|�[���ƂȂ�̂ł����A�o�͊ǂɃJ�\�[�h���A�҂������Ă��邽�߃����W�͊g�債���z��Q�|�[���ƂȂ��Ă���܂��B

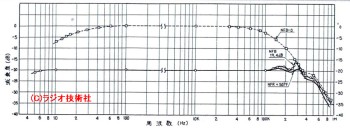

�@�c���͍������g����葁��������W��A�����Ɣ�r���č���͈�������X���ƂȂ�܂��B

�@�����A�҂������Ȃ���A���A�҂ɂ��ޏk���ꂽ���������Ȃ��A��ɗ��炸�|�[���S�̂̎��g���������ݒ肵�����ʂł���܂��B

�@�v�ҁA�s�[�^�[�E�E�H�[�J�[�̃Z���X�̗ǂ����f���܂����B

�}�����c���V

�@�}�����c���V���a�������̂��P�X�T�X�N�A�E�B���A���\���E�A���v���a�����ĂP�O�N�ɂȂ�܂��A

���̊����x�͑f���炵���A���i�����ꂽ�^��ǃA���v�ł͍ō���ƌ����Ă����ł��傤�A�������x������̎��i���\���ɔ����Ă���܂��B

�@��H�v�̍I�݂��A���̌��ʋr�F�̂Ȃ����A�S�̂̎d�グ�Ɠ��l�ɑ��������������f�U�C���͌��݂ł��\���ʗp�������܂��B

�}�����c���X

�@�}�����c�Ō�̐^��ǎ��p���[�A���v�ł��A

�@�}�����c�Ђ̓v���A���v�̌���ł��達�V�Ɣ�ׂ�ƃp���[�A���v�A���Q�A���T�A���W�a�A���X�A�̊����x�͐��i���܂��B

�@�����v�z�Őv����ĂƂ͐M�����Ȃ��A����������Ɓ��V�����R�o�����ˑR�ψق̉\�������肤��̂ł́E�E�E

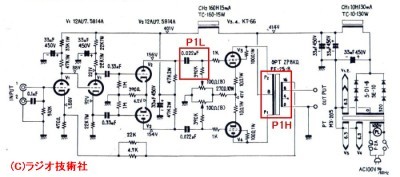

�@���͂ɂ͂o�|�j�ʑ����]��H������A�����A�t���A��I�����鎖���o���܂��A�o�͒i�͂d�k�R�S�̃p���v�b�V���łt�k�ڑ��ƂR���A��ւ��\�ł��B

�@�p�l���̃f�U�C���̗ǂ��͔F�߂���̂̓��e�������܂���A�o�̓s�[�_���X����͑��������ȕ�͊��S�o���܂���B

�@�}�����c���Q�ł͏��i�ɐϕ����}���A

�����ő�P�|�[�����`������Ă���܂��B

�@���̎���ł͒v�������������܂���A�s��ł͌Â����Q���������ʂɉ����ǂ����Ɍ����Ă���܂������̍���������܂���B

�@�������x������Ƃ����ϓ_����͕��}�ȃA���v�ɉ߂��܂���A

���̗��R�͕��A�҂̍��ڂ��Q�l�ɂ��Ă��������B

�@���W�a�ɂȂ�Ƃo�|�f�A�҂ŕ������l�ɂȂ�܂����A�������ˑR�Ƃ��đ�P�|�[���͏��i�ɑ��݂��܂��A

�@���X�ɂȂ菉�i�͒႒���A�g���|�����ǂł���U�c�i�W���N�p�A�ᕉ�ג�R�ɓd���𑽂������J�b�g�I�t���g���������ݒ�A���́��X�ł͂��߂Ă܂Ƃ��ȃA���v�ƂȂ�܂����A�������A�o�̓C���s�[�_���X����������r�I�Ⴂ���g����蕉�A�҂͔����Ă���A���X�������ȌX�����c��܂��B

�������x�Ƃ͖��W�̂s�P

�@�g�����X�����_�u���E�v�b�V���v��

�R�O�O�a�h���C�u�A�o�͊ǂW�S�T�A

�@���A�҂ł��邪�́A�X�s�[�J�[�̐����͊��Ҕ��B

�@���{�̈���������̉������A���v�B

�@��������̃A�}�`���A�Ȃ�Ƃ������A

���ʂ��Ȃ��ɂ悭�������������[�J�[�͒p���炵�̉����͖Ƃ�Ȃ��B

��̐��i�Ƃ͌����A�^�ɋ����ȃA���v�ł���܂��B

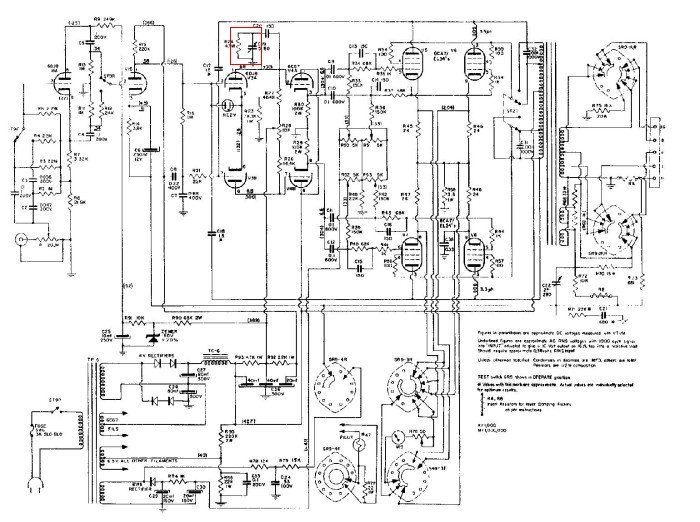

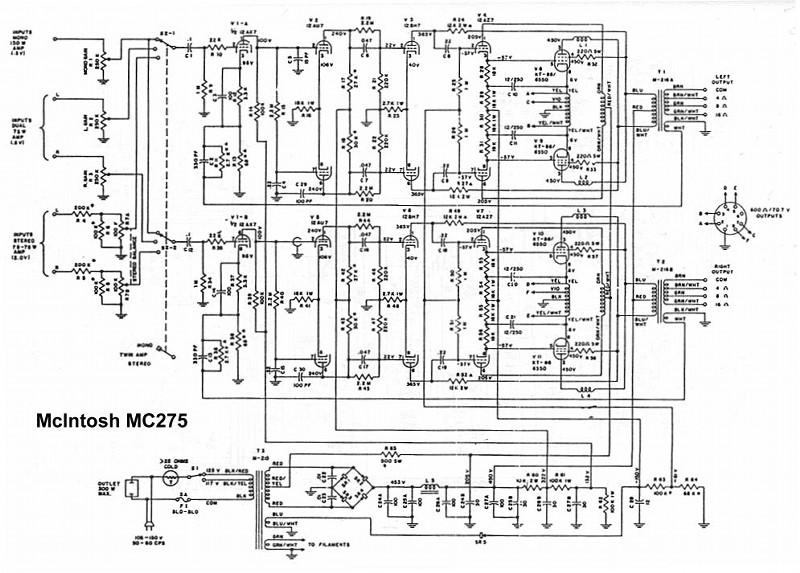

�}�b�L���g�V��MC275

�@�}�b�L���g�V�����\����MC275�ł��B

�@�}�b�L���g�V���̓}�����c�Ɛl�C�����A���v�ł���܂��A

�@�}�b�L���g�V��MC275�͑�o�͂����肵�Ď��o����A�����Ƃ��Ă͋H�ȑ��݂ł���܂����A���̗p�r�̓I�[�f�B�I�݂̂Ȃ炸�Ɩ��p�r�ɂ����p����Ă���܂����B

�@������PA�͔����̃A���v�̐M�����͒Ⴍ�A�ߑ�o�͂Œ����Ƀ_�E�����Ă��܂����m�Ƃ̕]���ł���܂����A1970�N�����̃��b�N�R���T�[�g��PA�ɂ͂���MC275�������̂����������v���܂��B

�@�}�b�L���g�V���̑傫�ȓ����́A�Ǝ��̏o�̓g�����X�Ƃ���ɔ����N���X�V�����gPP��H�ɂ���A���̃A���v�Ƃ͈��������o��(ch������100W�ȏ�j�A���v�ł���܂��B

�@��H�I�ɂ͕��ׂ��v���[�g���ƃJ�\�[�h���ɕ����i���ꂼ��̕��ׂ�1/4�ƂȂ�j����A�C���s�[�_���X���Ⴍ�ݒ�o����W�㍂��̃��C�h�����W�����\�ƂȂ�܂��A���A�҂Ɋւ��܂��ẮA���̎���̕W���I�Ȃ��̂ł����A�o�̓g�����X�̍���������L�тĂ��镪�L���ł���܂��A�o�̓C���s�[�_���X����͏o�̓g�����X�̍���|�[���������������g���ɐݒ肳��Ă���Ǝv���܂��B

�}�b�L���g�V��C22

�@�}�b�L���g�V���̃v���A���v�AC22�ł��A

��������̓}�����c���V�Ɛl�C��������܂����A

��H�I�ɂ�EQ�Ƀ|�W�e�B�u�A�}�C�i�[�A�҂��{����A���̉�����

�����̒��ɁA�G�����������Ċ�������A�ǂ��Ӗ��ł̓����I�ł���܂����A

��ςł����A�����I�ɂ̓}�����c���V�̎ʎ��I�ȉ����ɂ͋y�т܂���ł����B

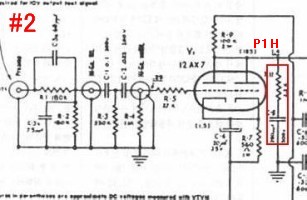

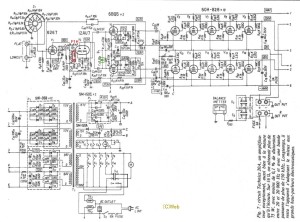

�e�N��N�X�Q�O�`

�@�P�X�U�O�N�䔼�A�����d��Y�Ƃ̉�������A�e�N��N�X���^��ǂ̂n�s�k�A���v�A�e�N��N�X�Q�O�`����������܂����A�����I�����s�b�N���I��萢�͍��x�������^�������A���[�J�[���^��ǃA���v��{�C�ŊJ�����Ă����ǂ�����ł���܂����B

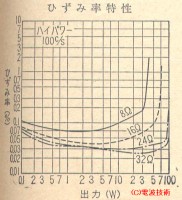

�@�e�N��N�X�Q�O�`�͓����������ꂽ�^��ǂT�O�g�a�Q�U��Ѓ`�����l���P�O�{�A�X�e���I�łQ�O�{�p�����x�r�[���p���[�A���v�ł���܂��A���ł����A����̓}�����c�A�}�b�L���g�b�V���A���̗L�����̃A���v��y���ɗ�������ł���A�ƌ�����̂ł��������͂�┕���J�u���ł������͓̂��{�l�̌X���ł���܂����B

�@�e�N��N�X�Q�O�`�͓����e�N��N�X�̐v�J�������ɒS���Ă���

�Έ�L��Y��

�̍�ł���܂��A���̐Έ䎁���A�d�g�Z�p�A�P�X�U�U�N�X�����ɂ��̃A���v�����ؒ��J�ɉ�����Ă���܂��B

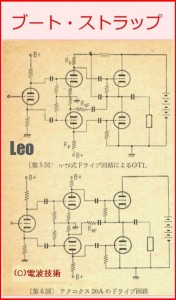

�@���̃A���v�̃��[�c�͌Â����Ђ̏��ю����P�X�U�Q�N�Ƀ��W�I�Z�p�ɔ��\�����n�s�k�A���v����b�ƂȂ��Ă���͗l�ł��A���̍�����r�d�o�o�ł͕s���̑ł�������H�i�u�[�g�E�X�g���b�v�j�͓Ǝ��̂��̂����݂��Ă���܂��A���̉�H�͂Q�O�`�Ŋ�������Ă���A�Ȍケ�̕������u�e�N��N�X�^�v�ƌĂ��l�ɂȂ�܂����B

�@���\�͗D��Ă���܂��A�����P�|�[���͏��i�ɂ�����̂́A���̃J�b�g�I�t���g���͍�������Ă���܂��A����͏o�̓g�����X�̐������������߉\�ƂȂ�܂����B

�@���A�҂�30dB���̋A�җʂ��L�͈͂ɓn�����ɂ������Ă���܂��A

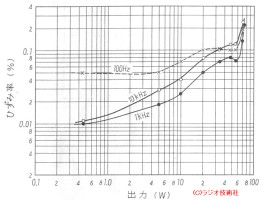

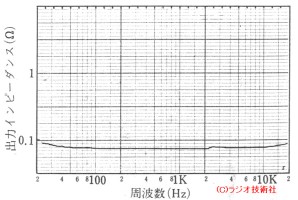

�c�����Ⴍ�}�����Ă���܂��A���M���ׂ��͏o�̓C���s�[�_���X�ł��A�������g���܂ŗǍD�ł��A���̏o�̓C���s�[�_���X�͗ǍD�ȍ��A�҃A���v�̏ꍇ�A���i���A�ҁj�̎��g���������ǂݎ��܂��A�o�̓C���s�[�_���X�̕\���㉺���ɂ���Ɩ��A�Ҏ��̃O���t�ƍ��v�������܂��B

�@�B��c�O�Ȃ̂��������̐ϕ���ł��A����͕��A�ҕ�ł͂Ȃ��r�d�o�o�̏㉺�o�����X�������̂ōŗǂƂ͌����܂���B

�@�e�N��N�X�Q�O�`�͌��݂ł��ʗp���鐫�\�ł���A�������x�^��Ǒ�����ƌ����܂��B

LUX�@���͓I�ȃf�U�C��

�@1960�N��������ɂȂ�ƁA���Y�̐^��ǃA���v���O�����ɂЂ��Ƃ�Ȃ����i���o�Ă܂���܂����B

�@����Lux�̈�A�̐��i�A�f�U�C���̔������͓��{�l�̑@�ׂȊ��o�����f���ꂽ����i�ł���܂��B

�@�����Ɋւ��܂��ẮALux�g�[���Ƃ�����ꂽ�A�ǂ��q�C�L�ȕ\��������ƁA�E�H�[���g�[���ƕ]����Ă���܂����B

�@�C���[�W�̓V�����g���ł���Ȃ���A�������ɏ����ȗ��ꂪ�E�E�E�A���̗��ꂪ�ْ�����^���R���g���X�g�������A�@�����B

�@�f�U�C���I�ɂ͐��ɑf���炵���o���h���ł͂���܂����A�����͌l�I�ɂ͍D�݂��قȂ�A���̎����䂳���o���܂��B

�ÓT���̔×�

�@��㖜�����I��������A���{�����̃C���[�W���@���ꂽ1971�N�A�������́u�����Ǝ����v���ɁA���N�̐^��ǃA���v�̏Љ����E�������e���͂��߂܂����B

�@���͎������ꐢ��Â��N��A�������O�A�풆�A���o���������ł���܂��A

�^��ǂ̗��j�I�m���͖c��Ȃ��̂ł���A�L���̓��e������܂Ő^��ǃA���v�ɖ����������Ă����^����A�����͂̂������ɂ́A�^��ǃA���v���u���҂ɂƂ��Ă͗��ɂ�����ɏ\�����͓I�ł���܂����B