周波数特性と位相

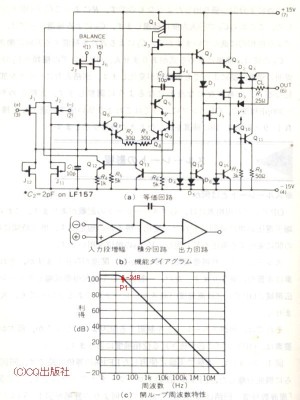

NFBを理解する上で、OPアンプの使い方は参考になります、OPアンプには低域時定数は存在しません、、オーディオアンプで言うところのDCアンプ構造です、高域の時定数は特徴的です、A=1 (全帰還)で使用もありますから第1ポールは非常に低い周波数に設定されております、構造的には差動増幅の二段目に積分補正を行って目的を達成しております。

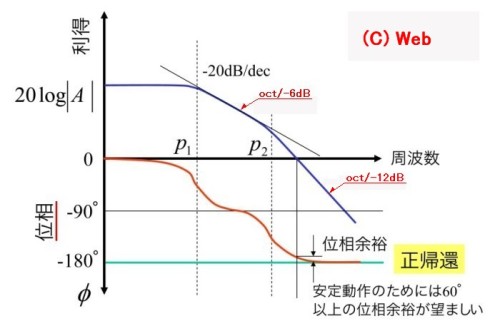

積分補正を施したOPアンプの利得は周波数が高くなるにしたがって低下してゆきます、そしてその減衰カーブはoct/-6dBに設定されております、このoct/-6dBのカーブと位相の関係は【A】図となります。

位相のずれは最大で-90°未満ですから発振には至りません、OPアンプが安定に全帰還で使用出来るためにこの特性は必要なのです。

OPアンプはオーディオアンプに使用した場合、音質的に評判はよろしくありません、その原因は積分補正による第1ポール周波数の低さにあります、しかし元来が演算増幅器でありオーディオへの使用は特例と思った方がよろしいでしょう。

ボーデ線図

【A】図 (↓)

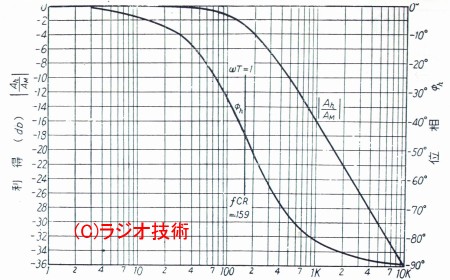

高域周波数特性と位相

周波数特性 位相

oct/ -6dB = -90°

oct/-12dB = -180°

oct/-18dB = -270°

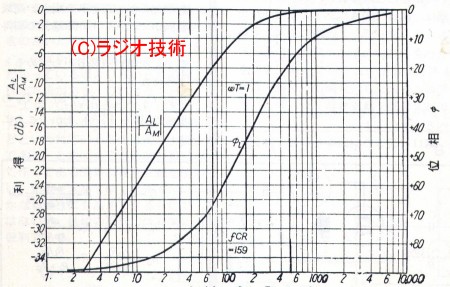

低域周波数特性と位相

周波数特性 位相

oct/ -6dB = +90°

oct/-12dB = +180°

oct/-18dB = +270°

負帰還 周波数特性と位相と速度 No2

理想的に負帰還をかける手順

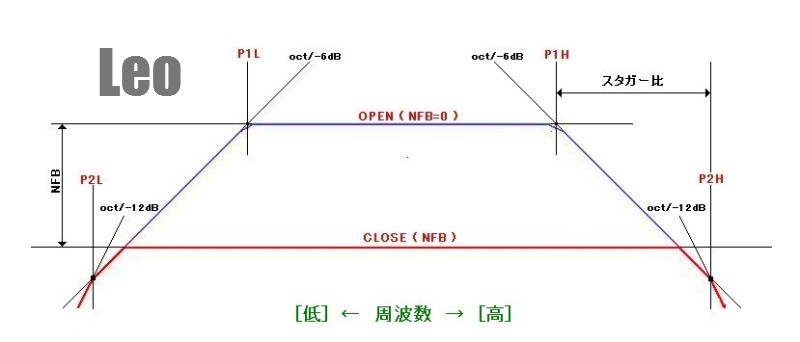

理想的に負帰還をかけるには周波数特性がoct/-6dB以内のスロープ(位相が±90°以内)である事が重要です、

したがって第1ポールと第2ポールのスタガー比を十分に取らなくてはなりません、またスタガー比は負帰還(NFB量)によっても異なります、高負帰還を達成するには極めて重要な項目であります。

裸の周波数特性(NFB=0)、低域第1ポール(P1L)と高域第1ポール(P1H)のスパンもある程度(最低でも100Hz〜10KHz以上)広帯域でないと可聴帯域内に十分な負帰還がかかりません、この要素を考慮しますと、低域第2ポール(P2L)〜高域第2ポール(P2H)のスパンは極めて広帯域が必要である事が解ります。(NFB量によって異なる)

尚、DCアンプ、OPアンプ、は低域時定数は存在しないので、高域だけを考慮すればよろしい。

この条件が満足したならば次に重要な事柄は各ポールの配置です、(負帰還ループ内の速度)。

低域第2ポール(P2L)、高域第2ポール(P2H)、のポイントは極力負帰還ループ内の前段でなければなりません。

逆に言うと狭帯域の低域第1ポール(P1L)、高域第1ポール(P1H)は負帰還ループの最終段が望ましい、

特に高域に関しては絶対必要な条件です、何故ならアンプの系の動作速度が決定されるからです、

これは歪率等の諸特性が同一であっても、聴感上は全く異なる結果となり、まことに深刻であります。

初段で高域のワイドレンジ化が確保出来なければ如何に負帰還が安定にかかろうとも高速動作は不可能です、この事柄は聴感上顕著に現れます、同一データーであっても速度が変われば音質は全く異なります。

この部分は、高負帰還を応用した場合、高音質な真空管式増幅器の実現には極めて重要なポイントです。

負帰還をかけて音質が萎縮する等、悪影響が発生する場合は理想的環境とかけ離れている場合があります、

精密に設計された高速、高負帰還、のアンプは高分解能かつワイドレンジ、客観性のある音質が実現出来ます。

C/R結合のみの電圧増幅ならば比較的容易ですが、出力トランスの様に不確定な要素が負帰還ループ内に存在するパワーアンプの場合、如何に困難であるかは想像出来るでしょう。

これから先は話が妖しくなります、データーと音の関係には・・・・

いわゆる、聴感上音が良いを考えます、それには音の良し悪しを認識出来る感覚が不可欠であり、電気的知識とは畑違いなのです。

仕上がりで補正の値を大きな数値が必要な場合は、基本的な設定が悪い場合が多いと思ってよいでしょう。

負帰還 周波数特性と位相と速度 No3

位相余裕と安定負帰還

位相は-180°で正帰還となり発振に至ります、通常位相の余裕は60°以上とされており、高域に関しては-120°まで、とされております。

理想的には-90°以内、周波数特性ではoct/-6dB以内の領域であるのが更に安定であるのは言うまでもありません。