標準出力トランス (PP仕様)

初期の古典型出力トランス

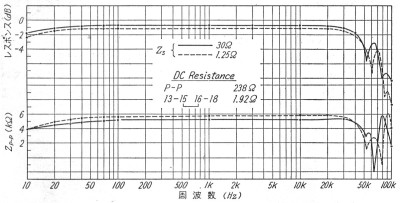

米国、UTC社の標準的なトランスです、古い設計で帯域は狭く高域の処理は全く配慮されておりません、負帰還には不向きな特性であり、高性能を望む事は不可能です。

無帰還もしくは浅い低帰還でしか使用できません。

初期の広帯域型出力トランス

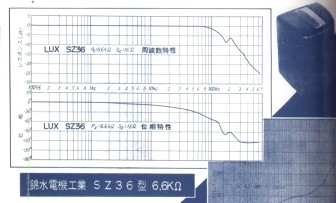

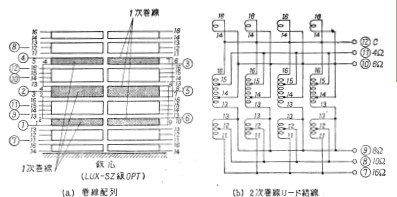

LUX社の高帯域トランスの元祖であり、この時期では抜きん出た特性です、巻き線構造もサンドイッチ巻きで分布容量の分散化がなされており、高域の処理も良く出来ております、従来思想の負帰還アンプには十分な性能であり、位相特性は-120°は見事です、後のOYシリーズのプロトタイプとなっております。

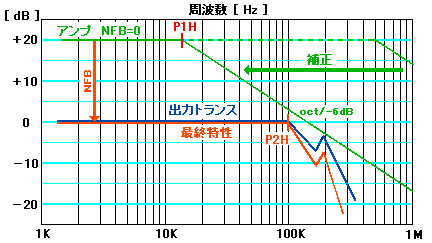

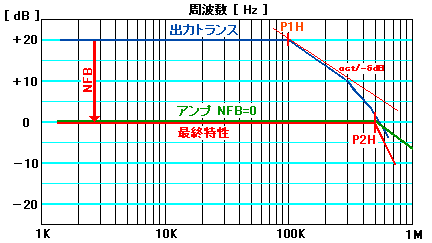

出力トランスの高域特性は十分広いレスポンスを確保し、その高域端を高域第2ポール(P2H)に設定します。

負帰還量を20dBとするならば、その負帰還が満足するポイント高域第1ポール(P1H)に補正をかけます。

したがって安定な負帰還を実現するには十分なスタガー比を確保せねばなりません、スタガー比は負帰還量と出力トランスの高域端によって決定されます。

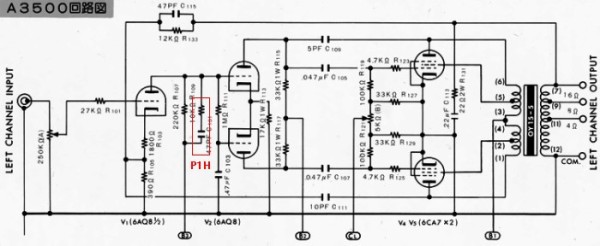

ウィリアムソンを例に取れば初段の積分補正によって高域第1ポール(P1H)が設定されております。( オリジナル)

代表的な例としてLux社のアンプです(マランツ#2、#8、同等)長い間このスタイルのアンプが採用されておりました、

リーク・ミュラード型と呼ばれており、カソード結合(差動も同じ)位相反転と増幅を兼ねた回路が特徴です、回路構成からどうしても初段で増幅率を稼がないとゲイン不足となる関係上、初段のカットオフ周波数が低くなる傾向にあります。

初段に高域第一ポール(P1H)を設定した場合、アンプの系は高速動作を行えません、その音質は悪い意味での負帰還のそれであります、溌剌とした部分が無く、内にこもった陰気な音は、故池田圭氏は当時の負帰還アンプの音を「消しゴムの音」っと称しておりました、古いアマチュアならば、言わんとする所、お察しいたします。

後に補正の方法も初段の積分補正より、出力トランスの2次側に積分補正を、負帰還抵抗にC容量を抱かせた微分補正と併用する様になりました、補正は測定器を睨みながら行うのが通例ですが、実は聴感上は驚く程の変化がございます、この変化は実際に経験して体感で感じるしか方法は無く、残念ながら数字と文章で表現は困難であります。

高速動作 高域第1ポールに出力トランスを設定

従来の負帰還を更に進歩させた手法に、出力トランスの高域減衰特性を第1ポール(P1H)に応用した手法があります。

アンプ部分の高域裸特性をワイドレンジに設定し、出力トランスの減衰特性を極力 oct/-6dB(位相-90度)とし、その出力トランス自体を第1ポールに設定する方法です。

条件として、出力トランスの高域減衰特性は、カットオフ周波数が高い事、また減衰カーブが oct/-6dBに近いカーブ(位相特性が極力-90

°以内に近い事)でピークディップの乱れのない事が必要です。

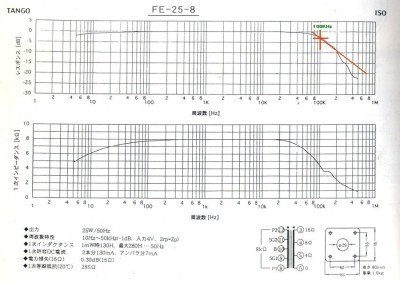

2000年に入りますと、出力トランスも高域端処理が優秀な物が、ISO(旧タンゴ)社から発売される様になりました。

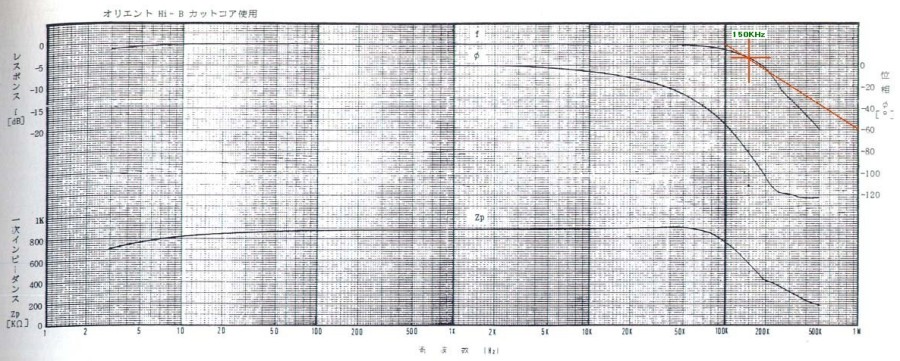

FE-25-8、のデーターです、高域カットオフ(-3dB)は約100KHzであり、それより高域は大きなピークディップなしに素直に減衰しております。

このFE-25-8でウィリアムソン(高域特性が非常に良い)採用し、初段の積分補正を外しますと高域第1ポールは出力トランスになります、この場合アンプの動作は非常に高速動作となり、負帰還アンプとしては理想的な環境が実現されます。

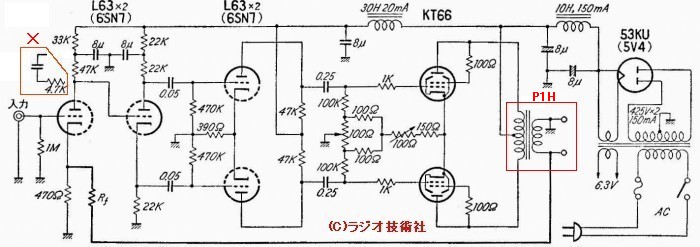

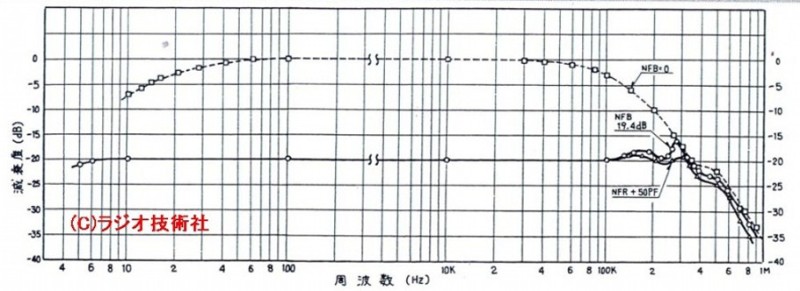

ウィリアムソンにEF-25-8を搭載し、出力トランスを高域第1ポールに設定した実例です。

高域補正無しで20dBの負帰還が安定にかかっております、200KHz以上の高い周波数ではやや不安定な要素(出力トランスの高域端)が現れますが、少量の微分補正(負帰還抵抗+50pF)で処理されております。

元来、出力トランスに数百KHzまでのコントロールは困難を極めます、現実にEF-25-8であっても個々に特性は若干異なります、一次インピーダンスが数KΩでありますからこれは致し方御座いません。

特性は似ているが、高速動作モデルの音質は大きく異なる

初段に補正を施した物と、出力トランスに高域第1ポールを設定した物を比較しますと、負帰還量は同じ20dBとした場合、歪率等データーは大きく変わりません、しかしその音質は決定的に大きく異なります、それはアンプ内の速度が大きく異なるからです、前者は悪い意味での負帰還アンプで溌剌のないこもった音となり、後者の高速モデルの音質は研ぎ澄まされた鋭敏な音質となります。

出力トランスの兆し

出力トランスも1990年台後半〜2000年台になると、インピーダンスが低い場合(数百Ω)になると、良好な特性になる事は解っておりました、カットオフ周波数は100KHzを上回り、尚且つ乱れのない減衰特性は見事です、この頃にはタンゴ/ISOは位相特性は表示されておりました。

この出力トランスは、おそらく初めて、製作のコンセプトを高域減衰スロープをoct/-6dB(位相シフト:−90°以内)で開始いたしましたが、

この出力トランスは、おそらく初めて、製作のコンセプトを高域減衰スロープをoct/-6dB(位相シフト:−90°以内)で開始いたしましたが、

不確定なL分を含む出力トランスは、教科書通りの理想的な結果は極めて困難なのであります、

止む無く、位相シフトの許容を(発振=180°、許容=60°なら-120°)-120°とし、かろうじて合格であります。

製作は従来の手法では困難であり、バイファイラー巻き線構造+サンドイッチ4層分離を併用し実現いたしました。

[1995年]